오석우 대표, 인력조직 구조적 문제 해결할 영웅적 결단 중요

나는 그를 세 차례 만났다. 비켜서서 말할 줄 모르는, 직설적인 사람이었다. KEYMO 오석우 대표(54세, 국제 변호사). 뉴욕 월가 글로벌 투자은행(Investment banker)에서 출발해 자칭 제약바이오 “전문가” 컨설턴트가 되기까지 LG화학, 유한양행, 동아제약, 한미약품, 대웅제약 등의 글로벌 딜(Deal)에 관여했다. 한 때 는 바이오기업을 창업해 “말아먹기”도 했다.

바이오 열풍이 뜨겁다. 대한민국은 바이오의약품 원료생산을 대행하는 CMO 비즈니스를 넘어 바이오 완제품으로 세계 최대 시장인 미국을 노크하고 있다. 셀트리온의 허쥬마와 트룩시마, 대웅제약의 나보타가 그 주인공이지만 아쉽게도 FDA의 생산공장 실사(cGMP Inspection)에 가로막혀 있다. 사람들은 “잘 나가는 바이오 대한민국을 미국이 견제한다”며 수군댄다.

그러던 차에 나는 제약바이오의 뒷골목에서 “그렇게 이해하면 안된다”는 돌직구를 날리는 오 대표 소식을 들었다. 대전 모 대학 강의실에도 찾아 갔다. 그는 “셀트리온이나 대웅제약의 허가지연을 정치적으로 해석하면 본질을 외면하는 것”이라고 딱 자른다. cGMP 룰은 미국 기업에도 똑같이 적용된다는 것이 그의 주장이다.

의약품 생산의 “MUST" "RULE" GMP. cGMP는 미국에 의약품을 판매하기 위한 모든 기업들이 반드시 통과해야 하는 절대 기준이다. 생산 배치(Batch)를 초월하는 절대적 항상성(恒常性). 오 대표는 침을 튀기며 “Batch-to-batch consistency"를 연발했다.

“이것 때문에 100페이지 넘는 룰이 있다. 한국 사람들은 cGMP를 95% 이상 테크니컬 이슈로 이해한다. 기계와 기계 사이의 스페이스가 어떻고, 물과 공기의 흐름이 어떻고...몽땅 다 테크니컬 이슈다. 서양 철학을 이해하는 사람의 눈에 테크니컬 이슈는 cGMP의 30~40%일 뿐이다. 내 눈에 보이는 건 (조직의) 구조적인 문제다.”

제약, 바이오를 말하면서 서양철학이라...뜬금없다. 게다가 대통령과 의회, 법원으로 구성되는 미국의 권력구조까지 언급한다. 그리고 그 끝에 “Batch-to-batch"와 맞먹을 만큼 강조한 “Constant Check & Balance"가 튀어나왔다. 견제와 균형. 서양철학의 이 원리가 cGMP의 정신이라고 그는 강조했다.

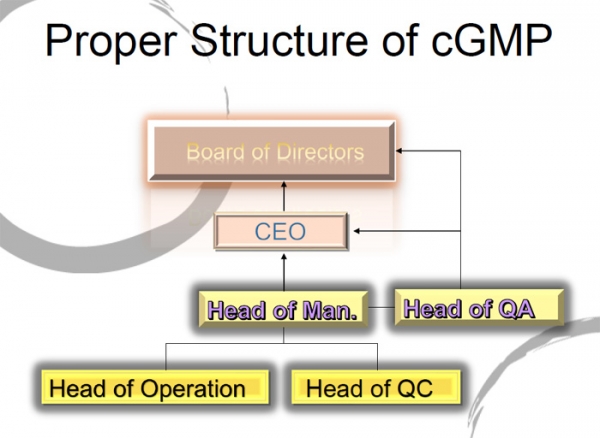

한국의 생산공장에서 QA(Quality Assurance)의 위치는 얼마나 독립적인가? QA의 수장(Head of QA)이 이사회(Board of Directors)의 통제를 받는 미국의 기업 구조와 우리의 차이는 무엇인가? 대답을 정해놓은 그의 질문은 공격적이다. 합성의약품(small molecule)에 비해 품질의 일관성을 유지하기 어려운 바이오의약품은 특히 견제와 균형의 권력구조가 필수적이라고 그는 지적했다. 그래야 품질을 위한 “셧다운(shutdown)과 조사(Investigation)"가 당연한 조치가 될 수 있기 때문이다.

따라서 cGMP는 태생적으로 비효율적(Inefficient)이고 고비용(Expensive)이며 시간을 많이 소모(Slow process)하는 특징을 지닌다. 이런 cGMP를 지향하며 우리는 혹시 되도록 빨리 비용을 줄이면서 목표에 달성해야겠다는 엉뚱한 좌표를 설정해놓은 것은 아닐까? “Absolute power corrupts absolutely! 절대 권력은 반드시 부패한다” 오 대표는 인문을 빗대 모처럼 은유의 지적을 만들어냈다.

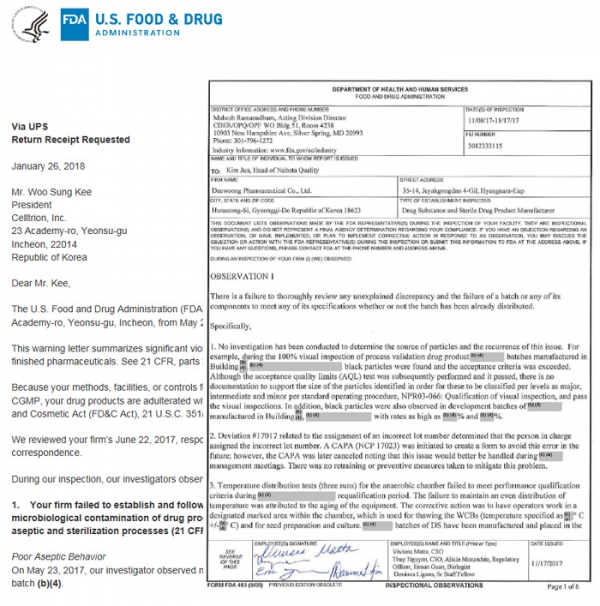

FDA의 cGMP 실사의 문턱은 Advisory letter, Warning letter를 거쳐 Blackball letter의 단계에 이르면 더 이상 도전의 기회를 얻지 못한다. 쉐링푸라우, 란박시 등 거대 기업들이 M&A를 당할 만큼 cGMP 이슈는 중요하다. CMO와 완제 비즈니스의 경계에서 우리 기업들이미국시장 진출을 계속해서 도전하는 만큼 cGMP에 대한 구조적 이해가 무엇보다 필요하다고 오 대표는 강조했다.

일본에서도 제약바이오 컨설턴트로 활동했던 그는 한국 바이오 인력의 테크니컬 수준을 “Superior"이라고 치켜 세웠다. QA, QC 측면에서 앞선 일본도 바이오 생산의 테크니컬 측면에선 이미 우리의 상대가 아니며 미국과 견줘도 결코 뒤처지지 않는다고 오 대표는 단언한다. “그 어렵다는 생산 테크닉을 우리는 이미 확보했다. Batch-to-batch consistency를 달성하기 위한 Check & Balance의 조직문화를 받아들이는 영웅적 결단만 남았다”는 것이다.

세 차례의 만남에서 셀트리온과 대웅, 삼성바이오로직스 등 한국 바이오 업계에 던지는 그의 고언(苦言)은 구체적이고 다양했다. “CMO을 넘어 완제 비즈니스”로 “미국을 어떻게 뚫을 것인가”의 문제는 그들만의 몫은 아니리라. 그를 돈키호테로 남겨둘 것인가? 그의 말을 돈키호테를 불러내는 기폭제로 활용할 것인가? 남겨진 우리 업계의 숙제다.